Le château de Cabriès qui remonte au X° siècle, pour ses parties creusées dans le rocher, a été la demeure de Mélik, et partie prenante de son œuvre et de sa vie singulière. D’abord comme locataire de quelques pièces dès 1934, il en achètera l’ensemble de l’aile Nord dans l’après-guerre. Ce lieu a été un fantasme puissant inséparable de sa personnalité, comme il le souligne en faisant référence à son auteur décisif. « Nietzsche a cherché un vieux château médiéval dans le Tyrol. Il ne l’a pas trouvé. S’il l’avait trouvé comme moi il ne serait pas devenu fou. » (Le Provençal, 1967).

Pour s’incorporer mentalement à ce vieux château, Edgar Mélik va couvrir de fresques grandioses tous les espaces clos qui se présentaient comme autant d’encadrements matériels (fonds de placard dans l’épaisseur des murs, encoignure de porte-fenêtre, angle de mur du hall d’entrée, espace sacré de la chapelle du château, etc.). La femme-déesse est le thème privilégié par Mélik avec ses variations de style et de signification (femmes-sirènes, femme noble du Moyen Age, danseuse magicienne …). Nous vous proposons un parcours dans ce monde d’images unique dans la région.

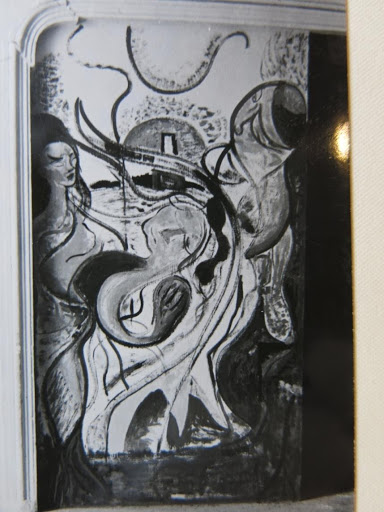

La fresque la plus ancienne date de 1946, c’est la « Danseuse » qui ondule à l’intérieur du rectangle creusé dans l’épaisseur d’un mur (un ancien placard). En symétrie, sur le même mur, une femme à l’allure hiératique sur un fond saturé de formes colorées appartient à une autre période stylistique.

Dans le hall d’entrée Mélik a utilisé l’angle droit formé par les murs pour créer une peinture articulée avec une femme majestueuse à droite qui regarde le visiteur, tandis qu’un paysage imaginaire se déploie sur le mur gauche. Sur le pli de la fresque une femme à l’immense coiffe rouge unifie les deux volets de cette scène totalement onirique.

Dans la salle de gauche, cachée au visiteur qui avance vers la chapelle, l’encoignure de la première grande baie vitrée porte l’effigie d’une noble Dame sortie tout droit d’un rêve médiéval.

La petite chapelle du château, avec son décor baroque ajouté au XVIII° siècle, a servi d’écrin à une épopée mythique qui plonge ses racines dans les récits effrayants de la Bible. Elle a sans doute été réalisée par Mélik un peu avant 1955, en réplique personnelle à la chapelle du Rosaire de Matisse (Vence, 1951) et à celle de Picasso (Vallauris, chapelle La Guerre et la Paix, 1952-1954).

Mélik a plusieurs fois donné la signification de ce cycle d’images peintes : « Trois thèmes suffisent à plonger les hommes dans mon univers : le déluge, le ciel et l’enfer. Les amis d’Edgar Mélik sont épargnés par le déluge. Ils sont dirigés vers le ciel où je les attends. Les gens du sabotage, c’est-à-dire les ennemis de ma peinture sont plongés dans l’enfer où ils sont fouettés par un cavalier Mongol ! » (J.B. Nicolaï, « Le monde étrange de Mélik », Provence Magazine, 1965).

Le mur de droite, quand on se tient face au chœur, représente donc le déluge avec ses flots véhéments. Un animal monstrueux ouvre sa gueule et crache du feu. Il s’agit du Léviathan de la Bible. Cette identification montre que Mélik a réussi à projeter de manière allégorique ses conflits d’artiste à l’intérieur d’une iconographie très ancienne (Livre de Job, Apocalypse) qui avait été renouvelée par les poètes modernes qu’il admirait (Rimbaud évoque dans le Bateau ivre des marais « où pourrit dans les joncs tout un Léviathan » ; quant à Apollinaire dans « Synagogue », il écrit que » les voix graves des hommes / Feront gémir un Léviathan au fond du Rhin… »).

Ce mur est aussi celui d’un partage où rien n’est encore joué, à l’image du récit biblique. Un groupe de femmes en majesté évoque la beauté infinie et la maternité de la création. L’une d’elle joint ses mains en un geste d’offrande, tandis que le bras de la femme au visage impavide qui nous regarde, se métamorphose en gueule du Léviathan. Elle tient, serré sur son sein par l’autre bras, un enfant emmailloté.

En face, la grande scène de la perdition des Saboteurs de l’Art se déploie également en deux séquences. Le personnage central est ce fameux cavalier Mongol, avec ses bras démesurés, qui s’est transformé en torche incendiaire au cours de sa chevauchée fabuleuse. Son cheval est devenu un spectre rouge qui s’étire sur toute la longueur du mur.

A l’arrière de cette scène dynamique, Mélik a représenté un monde chaotique de figures féminines et de masques mystérieux, de cris et d’obscénités. Le monde de la trahison et du bluff dans l’Art qui semble bien l’emporter dans le monde réel. Le cycle des fresques de la chapelle obéit à un programme iconographique précis par ses images. Mais surtout il se nourrit d’une analyse personnelle de la polarité de l’Art que Mélik explicitera dans un grand Texte de 1958. A ses yeux l’histoire de l’Art n’est-elle pas déchirée par une guerre entre une « sensibilité tonique » et une « sensibilité factice et snob » ?

Le chœur de la chapelle est consacré à Mélik, Le Peintre. Un superbe autoportrait aux couleurs chaudes domine un groupe de trois figures monumentales. Mélik serre contre son épaule un enfant avec ses puissantes mains qu’on devine au premier plan. Ce paradis de l’Art est hors du temps. L’Art moderne de Picasso, Matisse et Derain n’est-il pas né au début du XX° siècle du choc du primitivisme? « La peinture est en décadence depuis l’âge des cavernes » proclamait Joan Miro en 1929. Quant à Mélik, il est conscient que ses portraits démesurés et archaïques nous font remonter toute l’histoire de l’art « grâce à ses racines antérieures millénaires« .

Quand on revient vers le hall pour emprunter le grand escalier avec sa rampe en fer forgé du XVIII° siècle, on se trouve devant l’entrée de l’Atelier de Mélik avec ses grandes verrières donnant sur la montagne Sainte-Victoire et le Mont Ventoux. Il faut imaginer qu’avant 1955, date de la construction de l’Atelier, le couloir était fermé et couvert de deux peintures qui ont disparu. Elles sont connues par plusieurs photos.

Quand on arrive sur le palier de l’étage on voit en face, dans l’immense creux d’un ancien placard, une femme debout qui nous accueille. Son visage, comme souvent chez Mélik, est déformé par un biais optique. Telle serait l’allégorie solaire de l’institutrice du village qui porte les enfants sur sa longue mèche de cheveux.

Dans la pièce de gauche un grand panneau représente une scène complexe et colorée dont trois femmes-sirènes protégées par une grande conque. D’amples arabesques ont permis à Mélik de créer des points de vue changeants sur ces visages déformés. Cette technique de l’optique picturale est attestée dans des tableaux anciens de Mélik (une réminiscence du Greco ? ). Chaque visiteur se demande dans quel espace imaginaire il devrait se placer pour voir de face chacune de ces créatures marines. Une ancienne photo nous apprend que l’image peinte se trouvait dans une niche ornée d’une belle bordure en plâtre.

Dans la salle de droite Mélik a peint sa plus grande peinture murale. Une vision cosmique d’où émergent un prodigieux cercle bleu avec son reptile fantasque et un homme qui marche avec énergie. Il tient contre son corps une étrange offrande quand l’autre bras souligne l’énergie de ses mouvements. Entre les deux un chaos harmonieux de formes et de couleurs dont deux visages humains. Tout autour un paysage imaginaire avec ses collines et son ciel de rubans tendus dans un espace irréel.

Il faut se garder d’une illusion. Pour Mélik ces peintures murales ne devaient pas être une création différente de tous ses panneaux désarticulés et convertis en supports improbables. Une photo nous le montre vers 1955 au milieu de ses portes mobiles peintes sur leurs deux faces. Le décor peint de ses pièces pouvait changer au gré des ajouts de tableaux géants posés à même le sol, sur le marbre de la cheminée ou sur les meubles anciens présents dans toute sles pièces. Le château de Mélik était devenu sa demeure magique.

Quelques-uns seulement de ces panneaux convertis en peintures portatives se trouvent encore dans ce qui est devenu le musée Edgar Mélik de Cabriès. Par exemple cette magnifique femme qui porte sur sa tête de déesse un vase qu’on devine à peine (allusion aux deux Canéphores de Georges Braque de 1922). On peut ajouter le panneau Le Baiser qui rappelle furieusement la célèbre sculpture monolithe de Brancusi (1907).

Ce parcours dans le cycle des peintures murales de Mélik nous révèle ce qu’il y a d’artificiel à les voir isolées comme aujourd’hui dans le musée (certaines ont disparues, d’autres ne sont plus à leur place initiale). A part le cycle de la chapelle qui bénéficie d’une unité de lieu et de signification (un manifeste compensatoire à la défaite apparente de sa peinture à la « sensibilité tonique« face à la « sensibilité factice et snob »), les peintures murales s’intégraient avec leur immobilité matérielle dans tout un océan en mouvement composé de panneaux hétérogènes par leur format et leur forme. Quelques photos seulement nous révèlent aujourd’hui cette métamorphose perpétuelle de tous les murs du chateau en support pour ce monde fantastique. « Chacune de mes peintures, en particulier, et entre toutes, est monolithique. Et l’ensemble constitue, lui aussi, un monolithe. Il est pleinement indépendant par rapport à la réalité et se gouverne dans l’autonomie. »