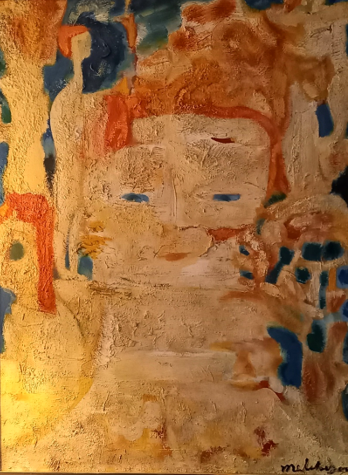

Dessin ou peinture ? On sait que Mélik aimait les opposer comme deux démarches artistiques très différentes. Et pourtant, ce tableau nous place devant un paradoxe. Le trait noir et nerveux dessine des figures féminines, tandis que des taches de couleurs improbables valorisent la surface. Dessin et peinture, tout est-il question de zones du tableau ? Au centre, un groupe de trois nus. Thème bien classique alors que la technique sera mixte et baroque. A droite, une femme nue s’éloigne. Son corps est nerveusement dessiné sans aucun repentir. La feuille sépia est devenue la couleur de sa peau. Puissance du dessin : le fond cerné par la ligne noire est devenu optiquement sa chair. Des ombres jaunes parcourent son corps, est-ce arbitraire, ou plutôt signes pour indiquer les forces musculaires du mouvement ? Rien ne manque à son visage rond brutalisé par des traits noirs et rapides. Sa chevelure, mélange de terre de Sienne brûlée et de fusain noir, attire par son intensité. Sur le même plan, l’autre corps obéit à une symétrie contrastée. Le visage de face a bien été dessiné avec la même ligne nerveuse mais tout est presque recouvert de couleur jaune où surnagent deux points verts pour les yeux et un trait minuscule mais saillant pour la bouche. La chevelure arbore le même ton rare de la terre de Sienne brûlée. Un masque fardé plutôt qu’un visage : puissance de la matière peinture. Cette femme semble assise par terre et elle prend la pose avec son bras relevé qui pèse sur sa tête inclinée.

Ainsi la composition est puissante : Mélik a opposé la figure statique et la figure dynamique, le plein et le vide, la peinture (matière) et le dessin. Le contraste serait trop classique si Mélik n’avait imaginé un troisième corps en surimpression : une femme accroupie. Un genou à terre, elle n’est ni assise ni debout. Son visage de profil est d’une beauté classique avec des boucles qui descendent dans son dos. Pour respecter la figure sous-jacente, Mélik a choisi de le dessiner tout en finesse et transparence (le fond sépia devenu chair se transfigure en visage). Le corps est rapidement recouvert de jaune et de blanc, une matière brossée plutôt que peinte, avec des reflets de terre de Sienne. Au-delà de son apparence déstructurée, le thème central obéit à une composition en zones qui combine fort bien le dessin et la peinture.

Le fond s’éclaire d’ une extraordinaire constellation de pans colorés. A droite, une voile triangulaire au sommet d’un mât (schéma d’un arbre ?) est cernée d’un bleu azur très lumineux quand l’autre côté est un pan diapré de jaune et de bleu purs dont la combinaison produit par zones un vert intense (pan digne de Mark Rothko). Pour l’autre côté, Mélik passe du principe du pan au principe de la tache. La zone est donc plus informe. Dans une zone intermédiaire, Mélik a ménagé une sorte de clairière, de vide, où surgit la silhouette crayonnée d’un nu. De taille plus réduite, elle s’avance depuis la profondeur de l’image. Sur le bord gauche du tableau, des taches de vert céruléen entourent ce qui prend la forme un peu démesurée d’une tête d’homme à l’œil vert qui observe la scène avec surprise. Ce principe du témoin, Mélik l’utilise dès ses premières peintures des années 1930, surtout pour les nus. C’est le voyeur permanent inclus dans le tableau. Mélik s’inscrit dans une tradition qui remonte au théoricien italien, Leon Battista Alberti qui recommandait dans son livre De Pictura (1435) de représenter un médiateur entre le public et le tableau. « A gauche, un jeune homme exprime l’épouvante : impossible, d’abord , de comprendre ce qu’il fait là comme protagoniste. Il évoque plutôt un ammonitore – ce personnage témoin qu’Alberti conseille de disposer aux bordures des scènes peintes -, comme le relais de notre propre stupeur à découvrir un tel spectacle. Tout le reste, en apparence, est d’un calme absolu » , Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus, Nudité, rêve, cruauté (Gallimard, 1999, p. 65 – sur Histoire de Nastagio de Sandro Botticelli).

Les deux extrémités du tableau sont symétriquement contrastées (taches versus pans) et jouent la fonction de rideaux ouverts sur une scène de théâtre, celui de la mémoire affective et du rêve. Mélik semble nous dire : ceci n’est pas une peinture mimétique mais une plongée dans ma mémoire où se superposent mes images intimes.

Ce qui frappe dans cette œuvre est qu’elle se construit en tant que paradoxe (à la fois dessin et peinture; figuration et abstraction; représentation et technique; spontanéité et composition; fond et figure, etc.). Il suffit de lire Mélik pour comprendre le processus mental à la source de l’œuvre : « La couleur compte, certes, pour moi, mais la ligne ne compte guère. Ce qui compte, c’est le trait vivant. Ce que je nomme langage n’est pas une historiette d’anecdotes, mais un moyen plastique de se faire comprendre de tous avec, – il se peut – d’innombrables différenciations sur le plan logique. Donc, en ceci, il y a synthèse entre le figural et l’abstrait. L’abstraction, peut-être le voyez-vous, peut se faire langage universel mentalement, mais la structure figurale humanise et doit rendre vivace, positif même ce langage. D’où cette obstination nécessaire, pensai-je, du caractère figural dans un esprit abstrait. En tout cas, ne pas prendre parti contre la figure, définitivement, car elle a encore quelque chose d’important à dire. » (Entretien avec la journaliste Claude Marine, pour la revue Comœdia, 1941).

Pour comprendre l’esprit du style de Mélik on peut rapprocher cette œuvre des années 1950 de celle du musée de Cabriès, Cinq femmes épiées, voir ci-dessous (dessin au fusain rehaussé d’huile, 33 x 41 cm, c. 1935). Une vingtaine d’années sépare probablement ces deux groupes féminins. Fidélité à la figuration, mais changement d’époque. Ce qui prédomine dans les deux œuvres c’est le souci technique sous-jacent à l’image. Les cinq femmes en cercle ne sont pas réelles, elles figurent un processus de création (de l’esquisse à l’arrière-plan à l’achèvement au premier plan à gauche). Vingt ans plus tard, on retrouve un témoin (l’ammonitore d’Alberti), mais Mélik joue maintenant avec le code moderniste de la figuration, invention fulgurante de Picasso avec Les Demoiselles d’Avignon. Souvenez-vous des cinq têtes des femmes de Picasso inspirées de la sculpture ibérique (1) , océanienne (2) et africaine(2). Ce que les historiens de l’art nomment la multiplicité stylistique dans l’unité d’une œuvre influence visiblement la liberté de Mélik qui juxtapose les techniques du dessin et de la peinture. En effet, dans la tradition occidentale, le dessin prépare le tableau (le designo est à la fois dessin et dessein) ou il exclut la peinture quant il devient œuvre à part entière (chez Dürer ou Leonard de Vinci par exemple). La peinture est destinée à faire disparaitre le dessin ou le dessin exclut la peinture. Il semble bien que Mélik combine les deux processus du dessin et de la peinture pour les rendre visibles par zones. D’où l’impression fausse d’inachèvement devant ce type de tableaux.

Au-delà du changement normal d’époque immédiatement visible entre les deux groupes féminins de Mélik (1930/1950), ce qui s’affirme c’est la continuité de la démarche logique qui vise à combiner, moins des styles d’origine hétérogène (le primitivisme des Demoiselles d’Avignon) que la technique du dessin et la technique de la peinture que l’art occidental avait toujours isolées. Mélik appartient à cette modernité qui utilise les principes immanents de la tradition européenne pour produire du nouveau. Picasso proclamait que » sa première toile d’exorcisme » avait été Les Demoiselles d’Avignon (1907), faite pour conjurer sa peur et sa hantise du corps féminin. Mélik aussi nous ouvre son théâtre intime avec un brio technique parfaitement adéquat à l’incertitude visuelle de son passé affectif.