Paul-Edgar Mélik naît à Paris le 11 juillet 1904 dans une famille cosmopolite d’origine arménienne (Français de Constantinople par sa mère, son père né en Perse, à Tabriz, était installé à Paris dès sa jeunesse avec ses frères et leurs parents).

Paul-Edgar connaît une enfance paisible, partagé entre l’amour d’une mère pianiste à ses heures et celui de ses sœurs cadettes. Il suit des études d’Anglais et d’Allemand à la Sorbonne, séjourne en Autriche avec son frère Raphaël. Il fréquente la librairie d’Adrienne Monnier, la Maison des Amis des Livres, rue de l’Odéon, rendez-vous de grands écrivains, de peintres et de la jeunesse surréaliste. Déjà à contre-courant des consensus, loin de partager la germanophobie de ses compatriotes, le jeune Paul développe un véritable amour de la culture allemande et fera de Nietzsche et Beethoven tout au long de sa vie les exemples du génie humain. Son aîné, Raphaël, participe avec talent à l’entreprise paternelle, se lance dans la création de bijoux et sera primé lors de l’exposition coloniale de 1931. Mais c’est une évidence, Paul n’a pas la vocation. La joaillerie ne l’intéresse pas et il laissera à l’aîné le soin de reprendre l’entreprise paternelle.

Après un service militaire effectué en 1927, Paul fréquente le milieu artistique parisien. Il n’a pas de vocation pour la peinture avant 1928, mais s’essaie à la littérature et à la musique. A ses yeux, l’Art sera toujours une synthèse (musique, peinture, littérature, poésie, et architecture) selon la représentation germanique et romantique de l’époque (Gesamtkunstwerk). En un sens, c’est ce qu’il réalisera dans le château de Cabriès qu’il métamorphosera en œuvre d’art totale dans les années 1950. Il se rend régulièrement dans le quartier Montparnasse, en goûte ce que plus tard il nommera la « sensibilité tonique » et « l’optimisme sans frein ». Mélik s’inscrit tout d’abord à l’académie Lhote, rue d’Odessa, où il apprend l’essentiel de la technique picturale, puis se tourne vers l’académie scandinave où corrigeaient Charles Dufresne, Henri Léopold-Levy et Othon Friesz. A partir de janvier 1930, il fréquentera aussi l’atelier Ranson, ancien fief des Nabis, rue Joseph Bara à Montparnasse. Il y suit les cours d’Amédée de la Patellière et surtout de Roger Bissière, piliers de l’Ecole de Paris. Mélik est un élève appliqué mais qui ne prend ces séances que pour ce qu’elles sont : des exercices destinés à posséder rapidement toutes les techniques de base. Il saura se souvenir néanmoins de l’atelier de fresques dirigé par Roger Bissière, dont les teintes chaudes ne vont pas sans rappeler les futures couleurs de Mélik.

Dans le même temps, Paul-Edgar loue un local rue de Vaugirard. Ce sont ses premières toiles en atelier dont il parlera, sur ses vieux jours, avec beaucoup de tendresse.

Il séjourne au Maroc, fin 1928. Il remonte par Malaga, passe par Grenade et Murcie où il effectue ses premiers croquis « exotiques ». En juin 1930, il est à Majorque. Sa famille reçoit les premières lettres, précieuses en informations sur son travail de peintre. « Il y a beaucoup à peindre. Jusqu’à présent je n’ai fait que des petites toiles, une par jour, mais je commence à en faire de plus grandes », écrit-il à ses parents. De retour à Paris, Mélik effectue sa première exposition galerie Carmine, 51 rue de Seine. Dans le journal d’art Comoedia, le critique Gaston Poulain reconnaît en Mélik un peintre de talent qui, « s’il travaille, ne manquera pas de réussir ». Treize toiles sont accrochées. Il n’en vend aucune.

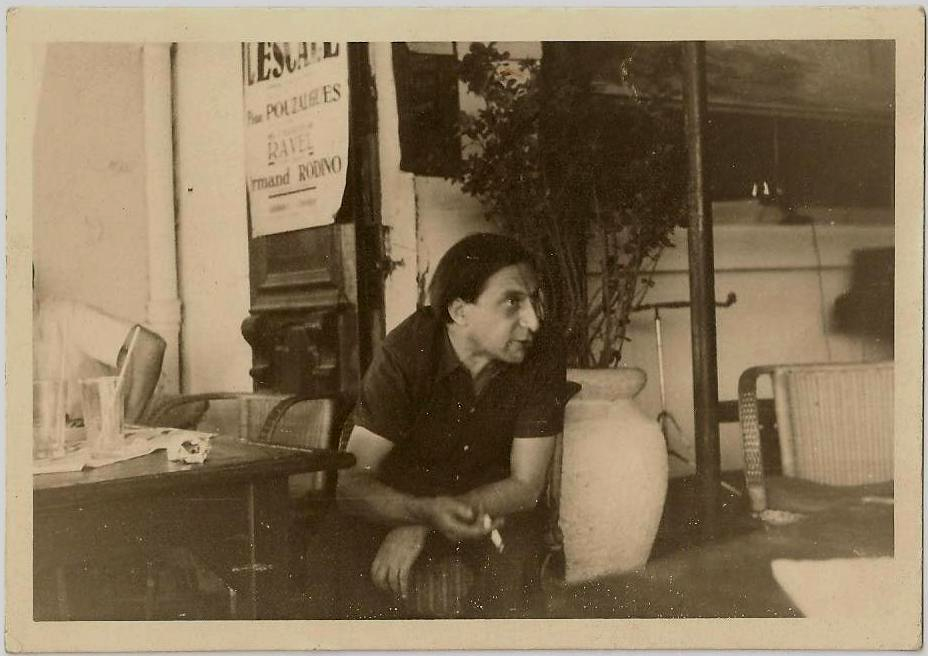

Il décide de partir pour l’Orient. Après un bref séjour aux Saintes-Maries-de-la-Mer il arrive à Marseille le 7 octobre 1932. Mélik a alors 28 ans. « Je le revois, longue et mince silhouette famélique, flottant dans des vêtements trop larges, dont l’usure pitoyable ne parvenait pas à altérer son allure de prince échappé des contes des Mille-et-Une nuits ». C’est ainsi que Camille Rouvier rappelait dans la revue Marseille combien était précaire l’état de Mélik à son arrivée dans le Sud. Ses premiers soucis sont en effet d’ordre matériel : trouver à se loger, ce qui sera fait au 2, rue Lafayette pour 55 francs par quinzaine, et chercher un emploi d’interprète ou de décorateur.

A partir du 21 octobre, il se fixe de façon plus durable au 10, rue Port Saïd dans le quartier des Catalans. La vue sur la mer offre alors des perspectives pittoresques. Le site inspire le peintre. A ses débuts, Mélik (qui signe désormais Edgar) n’échappe pas au sort des artistes locaux et part sur le motif. Sur le Vieux-Port, il croque des scènes banales, pêcheurs au travail, marchands de poissons, ouvriers, images d’un quotidien simple avec, à l’arrière-plan, la silhouette métallique du pont transbordeur ou la présence massive du fort Saint-Jean.

Loin de se retrancher dans l’austère solitude de l’après-guerre, Mélik a une vie sociale importante. Il se construit un réseau de connaissances autour des jeunes intellectuels du Rideau Gris (troupe de théâtre d’avant-garde fondée par Louis Ducreux, André Roussin et Henri Fluchère) et de Jean Ballard, directeur de la revue des Cahiers du Sud.

Parmi ses premiers acheteurs, la famille Rouvier voit Mélik débarquer, timide et gauche dans leur grand appartement de la rue Paradis. Camille Rouvier, qui deviendra journaliste et critique d’art au Provençal parle donc en connaissance de cause des œuvres de cette période : « J’affirme que ses premiers dessins faits à Marseille, le plus souvent au fusain, rehaussés parfois de couleur, offraient quelque chose de véritablement génial. Personne d’autre, à notre connaissance, n’a fait revivre dans les personnages populaires des vieux quartiers de Marseille, dans les pêcheurs, les marins et les travailleurs de notre Vieux Port, ce caractère authentiquement antique qui est la marque des vrais Marseillais, descendants des navigateurs phocéens ».

En avril 33 Mélik expose quelques tableaux sur les murs d’une nouvelle galerie, Le Radeau. 18 quai Rive-Neuve. Il ne peut peindre comme il le désirerait. « J’ai peint plusieurs choses ces temps-ci et j’aurais l’occasion de peindre beaucoup plus si j’avais des couleurs et des toiles ». D’où l’économie de moyens qui caractérise les œuvres de cette période. Deux ou trois couleurs, des plages laissées vierges sur le support de papier ou carton, des traits à peine esquissés, parfois rehaussés de gouache, les œuvres de Mélik portent la marque de l’austérité.

Parallèlement à son activité picturale, Mélik écrit. Une œuvre plutôt ésotérique, un poème en prose divisé en séquences numérotées intitulé Ombre, sans doute pour évoquer les errements de cette période inaugurale. Une œuvre à mi-chemin entre l’influence des Champs magnétiques d’André Breton et Philippe Soupault qu’il a lus avec passion, et les Chants de Maldoror de Lautréamont. Comme sa peinture, ses écrits se nourrissent du réel pour le déformer. Cette transfiguration, dans Ombre, prend souvent pour sujet les éléments naturels qui font le quotidien de Mélik en 1933 : le soleil, la mer, le vent : « La mer ce soir a-t-elle quelque chose du mauvais œil ? Qu’importe au soleil noir toujours renouvelable ».

Après un séjour à Tanger fin 1933 au cours duquel il expose galerie Marcel Lévy, Mélik décide de quitter Marseille. Si la ville reste attractive, les loyers y sont trop élevés pour ses moyens du moment. Le 25 janvier 1934, Mélik trouve son nouveau refuge. Rien de moins qu’un château perché au sommet d’un village typiquement provençal, Cabriès, situé à mi-chemin entre Aix et Marseille. Il écrit à ses parents : « Je vais d’ici deux à trois jours changer de domicile. J’ai en effet loué à Cabriès, entre Aix et Marseille, une chambre très vaste – avec cuisine – dans un ancien château fortifié qui domine toute la région. Cela me fera une économie appréciable car je ne paie que 200 francs par semestre. Je serai très bien à cet endroit et je pourrai y faire du paysage ». Peu à peu il va acheter l’ensemble des pièces du château à différents propriétaires et le restaurer tant bien que mal, sollicitant le savoir-faire du maçon local qu’il paiera le plus souvent en tableaux faute d’argent disponible. Du haut de ce promontoire, Mélik aperçoit la Sainte-Victoire côté est, et le Mont Ventoux au nord. Cette topologie des hauteurs ne sera pas sans influence sur la production de cet artiste épris d’altitude spirituelle.

Mais décembre arrive et Mélik doit se résigner à quitter son nouvel atelier, inhabitable dans les rigueurs hivernales : le mistral transperce les murs séculaires, la pluie traverse les tuiles et le froid cloue l’artiste dans son grabat humide. Une nouvelle fois, Mélik décide de partir vers le sud. Il arrive à Florence fin 1934. Il visite les musées, les Offices, découvre les Primitifs, Botticelli et ces Madones qui nourriront sa propre peinture un peu plus tard.

Dans sa peinture, la figure féminine se multiplie. Les femmes de Mélik (lui-même les appelait plutôt ses « filles ») ont souvent les yeux bridés, paupières closes. Mélik n’a pas de prétention psychologique : ses femmes sont massives et hiératiques. Puis les chevelures vont roussir, en accord avec l’épiderme solaire de ces femmes rêvées. Peu à peu les yeux vont s’ouvrir, les regards se bleuter comme l’azur de l’arrière-plan.

De retour à Marseille, Mélik peint avec frénésie. Lil Mariton, qui dirige la galerie Da Silva, 67 rue Saint-Ferréol, va s’intéresser à son œuvre. Elle saura travailler avec Mélik, si rude en affaires et en relations humaines en général, tantôt flattant le maître, tantôt se moquant gentiment de sa mégalomanie notoire, allant jusqu’à l’appeler « Sa Majesté » dans ses lettres.

Mélik envisage encore de partir lorsque la guerre éclate. Il est mobilisé. Il referme la lourde porte du château, et avec elle le chapitre de sa première période dite « cuivrée ».

Après une brève période abstraite, le Mélik d’après-guerre va s’acheminer vers un univers plus délié et lumineux. Certainement par l’apport du blanc de zinc, on passe de la période cuivrée à la période blonde. Sans que cette mutation s’effectue de manière spectaculaire, la palette a évolué vers un blanc patiné de jaune plus clair. L’or mat des œuvres antérieures ainsi que les contours noirs se font plus rares. Parallèlement, les personnages connaissent désormais une nudité absolue, biblique. Le corps est un monolithe blond, seul un sein suggère une volonté de sexuer le personnage. La main prend en revanche une place sans cesse grandissante. Démesurées, prolongées de doigts dilatés comme autant de rubans abandonnés à ce vent de santé mentale qui traverse les œuvres de Mélik, les mains deviennent les attributs d’une féminité épanouie. Posées sagement sur la poitrine en signe de recueillement ou tendues vers autrui, vers le spectateur ou vers Mélik le père, ces mains sont celles de l’Humanité même. Chez Mélik, la démarche est poétique. En doublant, voire en triplant le même visage sur une surface unique, Mélik désire figurer le pouvoir de l’esprit. Ses portraits aux crânes démesurés, fronts ouverts à tous les vents et débordant d’éléments cosmiques, méandres colorés, amibes tentaculaires, sont métaphoriques du pouvoir de l’imagination. Il est clair qu’en figurant ces explosions cérébrales, Mélik l’intellectuel veut encenser la puissance créatrice de l’artiste.

En 1952, Mélik reçoit le jeune écrivain Hubert Juin qui va publier le seul ouvrage critique sur Mélik : Edgar Mélik ou la peinture à la pointe du temps (Editions de la Mandragore). Juin distingue deux périodes dans l’œuvre de Mélik en 1953 : « Avant 1940, le peintre se laissait emporter par les éléments, aussi livré aux courants cosmiques que pouvait l’être le « bateau ivre », alors qu’actuellement il vise à dominer les éléments, à dialoguer avec eux, non en maître mais en allié et ainsi, splendidement, donne corps au vieux rêve de domination de l’univers cosmique par l’esprit souverain de l’homme-dieu. Au peintre emporté par un long flot de rêves, duquel, vaille que vaille, la vie se dégageait, s’est substitué un peintre qui s’accorde à la vie et, abandonnant une visée conquérante, développe l’amitié avec le monde. C’est pourquoi, me montrant ses cartons d’avant 1940, Mélik me dit : « Je suis le fils de ce peintre-là ».

Au fil des ans, Mélik poursuit son œuvre silencieuse. Le peintre demeure fidèle à son antre où les visages se délitent, perdent peu à peu de leurs contours autrefois ourlés d’un trait sombre. Mélik libère ses figures même si la pâte dorée persiste à gangréner la toile. Avec l’âge, l’artiste marche plus que jamais vers la lumière. Les personnages avancent comme en grappe, ocres sentinelles de monolithiques cortèges. Mélik entre dans sa période synthétique. Visions solaires d’une humanité désormais agglomérée dans un magma de membres joints. Tel bras d’homme est aussi jambe d’un autre, telle partie d’un crâne collée à un autre personnage. Si elle comporte bien quelque chose de monstrueux, cette humanité siamoise s’impose paradoxalement à une époque où l’artiste lui-même, faute à la vieillesse, faute à l’alcool, se désagrège peu à peu. Et plus grande est sa déliquescence, plus ses personnages font corps, un peu à la manière de ces frises enfantines qui décorent les fenêtres des classes primaires. La signature du maître s’affirme définitivement. Parfois noire, souvent rouge, elle tient d’un seul corps, « Melikedgar », penchée, convulsive, sismique, participant toujours à la composition d’ensemble, parfois démesurée jusqu’à devenir le sujet même de la toile. D’autres fois, elle est effacée et replacée en un autre endroit du tableau qui sied mieux à l’équilibre du tout.

Mélik disparaît dans la nuit du 6 avril 1976. Il suffit de retrouver les titres de la presse régionale du lendemain pour avoir une idée de l’aura du personnage. « Edgar Mélik, le peintre du fantastique, meurt carbonisé dans sa cheminée », titre Le Provençal. « Mort tragique du peintre Edgar Mélik – jusqu’au bout, un destin hors série », pour Le Soir. « Un très grand peintre, Edgar Mélik, vient de mourir tragiquement à Cabriès » pour La Marseillaise. Pour Edmée Santy, journaliste au Soir, c’est la « fin du sorcier… granguignolesque et sublime, génial et pitoyable, délirant et fascinant : Mélik le prince extravagant du château de Cabriès vient de signer la toile la plus monolithique de son œuvre : celle de sa propre mort ».

Des personnalités auront traversé sa vie : Jean Giono, le mime Marceau, Consuelo de Saint-Exupéry, Max Papart, Madeleine Dinès ou son cousin Rouben Mélik … Mais c’est davantage vers l’intérieur du vieux castel qu’il faut se rendre pour comprendre la destinée de celui qui impressionnait Louis Pons par cette « vivante leçon physique d’indépendance totale ». Gageons que si Mélik était resté à Marseille ou à Paris sa peinture n’aurait pas la densité qu’on lui connaît, cette persistance dans l’atemporalité. Sa marginalité tient tout entière dans les murs épais de la forteresse qui furent, en définitive, les prolongements naturels de ses toiles. Ses pinceaux s’y égaraient souvent pour y tracer d’immenses fresques. « C’est en restant chez soi que l’on prend mieux le large », écrit-il dans Émerge, œuvre de maturité. Souvent reviendra sous sa plume, l’image de la prison en marche. Mélik se définissait lui-même comme « le type même de l’emprisonné de force. Mais à l’évasion il aura préféré mettre en marche sa prison même, ne faire qu’un avec elle, s’en blinder ». Et Mélik de conclure : « C’est donc un homme actuel que voici, emmuré dans le temps et le mouvement, et de qui la prison est devenue à la fois la cuirasse terrible et l’arme féconde ». Gabriel Bertin qui voyait en Mélik une « sensibilité prisonnière d’elle-même » ne s’y était pas trompé.

Mélik laisse derrière lui plus de deux mille cinq cents œuvres, dessins, gouaches, huiles, peintures murales. Une œuvre qui reste à interroger.