https://edgarmelik.blogspot.com/search?q=photographie+Chaque tableau de Mélik est une énigme. Celui que nous découvrons ici est inédit mais surtout il est montré pour la première fois au musée de Cabriès, à l’occasion de l’exposition de photographies de Vasco Ascolini et Cesare di Liborio (‘Spiritualité de l’ombre« , du 27 juin au 22 septembre). Pourquoi ce tableau est-il aussi étrange, même chez un peintre qui nous déroute souvent ?

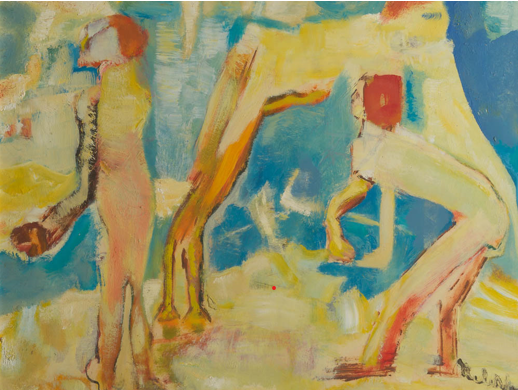

Edgar Mélik, Sans titre, HSB, 52 x 69 cm, c. 1950, collection particulière

Trois personnages longilignes dans des postures bizarres. Le premier à gauche se tient droit, son corps enveloppé dans un vêtement moulant presque entièrement rose. Il pourrait porter de petites lunettes. Au milieu, un corps élastique aux jambes démesurées d’insecte semble faire de la gymnastique. Quant au troisième, au premier plan, il se contorsionne et ses petits bras miment une étrange figure.

Chaque corps est différencié par sa posture mais ils sont comme semblables par la couleur étincelante du jaune et leur chevelure rouge. Le sol est un cristal complexe avec des éclats de jaune , de blanc et de rouge. Le fond de ce spectacle insolite est un bleu au mille nuances, une tapisserie abstraite avec des éclats lumineux de jaune et de blanc.

On peut d’abord penser qu’on se trouve devant une curiosité de Mélik qui aimait déformer pour le plaisir de nous surprendre, sans autre raison que le caprice ou un état mental un peu troublé.

« Sans titre« , entendons-nous souvent répéter devant une toile de Mélik. Pourtant une étrange rumeur est parvenue jusqu’à nous, qui ajoute à l’image tout son mystère : « Séance de travail chez le mime Marceau« . Cet écho verbal qui est resté accroché à l’image est un petit miracle si on tient compte du fait que le tableau date du début des années 1950, et qu’aucune trace écrite ne le confirme.

A partir de ce fragile indice tout un réseau peut se créer. Nous savons qu’Edgar Mélik a admiré les toutes premières pantomimes de Marcel Marceau, inventeur en 1947 du personnage « Bip » au théâtre de Poche à Montparnasse. A ce jour, le musée a identifié quatre œuvres de Mélik consacrées à cet artiste qui sont présentées pour la première dans le cadre d’une exposition qui contient elle-même quatre clichés du mime Marceau réalisés par Vasco Ascolini. « Bip » était seul sur scène pour tracer « son écriture gestuelle » (J. Derrida) mais Mélik a choisi de dédoubler ou tripler les personnages. Dans un tableau présenté au musée « Bip » est réduit à un buste alors qu’une Colombine assise en tailleur le domine de toute sa masse. Le tableau est de 1953 (la date est écrite en tous chiffres, et c’est un cas unique). Dans le grand portrait de « Bip » aux lèvres rouges et aux traits fardés de noir on distingue en bas à gauche un petit personnage en queue-de-pie. La troisième toile – non localisée – a été reproduite dans un article de Joseph Rey avec cette légende – « Mime Marceau » – du vivant de Mélik, en 1974 (Semaine Provence). « Bip » est seul, mais ses mains expressives sont projetées au premier plan et deviennent ainsi le sujet du tableau.

Notre « Séance de travail chez le mime Marceau » peut donner à penser qu’il s’agit d’un cours du mime avec deux élèves ou d’une juxtaposition des postures successives du mime, comme on le voit dans cette photo en surimpression issue du recueil photographique, Mimodrames de Marcel Marceau. Surimpression (1950) d’Etienne Bertrand Weill (1919-2001).

Il est devenu le photographe attitré de Marcel Marceau dès leur rencontre en 1947. Artiste d’avant-garde il met au point un moyen de capter la déformation des corps et des objets en mouvement, une forme d’art cinétique dont les clichés prennent le nom de Métaformes (voir l’article en ligne au titre suggestif : « Etienne Bertrand Weill, danseur d’images », revue LIGEIA, Janvier-juin 2012).

Dans la surimpression ci-dessus le mime Marceau apparait simultanément dans plusieurs distorsions du corps autour d’un cube. Après ce détour par un photographe dont le travail est exactement contemporain des quatre toiles de Mélik , il est difficile de dépasser l’ambiguïté du titre du tableau du mois et d’en identifier la représentation. S’agit-il d’ exercices du mime Marceau ou de la formation de deux de ses élèves ? Ce qui change c’est le rapport de l’image au temps, de l’espace à la temporalité. Soit les mouvements du corps ont été successifs (mémoire) , soit nous sommes en présence de trois corps simultanément en mouvement (perception). Une dernière photo d’Etienne Bertrand Weill nous donnera un indice pour trancher.

Dans cette surimpression les trois clichés du corps sont superposés car le mime Marceau tournait sur lui-même en déformant son visage, ses jambes et son dos.

Il ne s’agit pas d’affirmer qu’Edgar Mélik a vu ces photos et qu’il a pu s’en inspirer. Ce qu’on peut appeler les métamorphoses des formes chez Mélik est bien antérieur dans sa peinture. Mais la technique surprenante du photographe Bertrand Weill peut éduquer notre regard pour mieux comprendre la démarche picturale de Mélik.

Il faut imaginer Mélik après un spectacle du mime Marceau, peu après la guerre, dans un tout petit théâtre de Montparnasse. Ce qu’il crée avec ce tableau c’est un espace inobjectif (en 1950, son exposition Ponts coupés a pour légende : « 30 peintures réalistes inobjectives« ) . Ce n’est ni une représentation arbitrairement déformée de ce qu’il a vu; ni un monde imaginaire purement subjectif. Mais un entre-deux. Le corps du mime Marceau est plongé dans une lumière bleue, sur un sol d’or, où il se déforme réellement par ses mouvements inattendus et très lents. Evidemment ce que Mélik a vu, comme les autres témoins du mimodrame, était une suite complexe de figures formant un récit sans paroles permettant souvent d’évoquer des personnages invisibles. Le poète symboliste Mallarmé (1842-1898) est le premier à parler d’ « écriture » à propos de cette création gestuelle. Mais en réalité c’est tout le XIX° siècle qui est fasciné par cet art de la pantomime, des écrivains ( Gérard de Nerval, Joris-Karl Huysmans, Paul Margueritte) et des photographes (voir Nadar et sa série « Têtes d’expression de Pierrot » par le mime Charles Deburau). On voit que Edgar Mélik s’inscrit dans une tradition artistique remarquable et peu connue.

Mais que peut faire un peintre comme Mélik après la découverte d’un art si déroutant ? Il ne peut pas se limiter à reproduire plus ou moins ce qu’il a vu. Il doit créer une image analogique, au sens du surréalisme. L ‘ analogie est ce pouvoir de l’esprit de créer des rapports entre des choses éloignées et qui soudain font sens pour le peintre ou le poète, mais aussi pour tous ceux qui verront son image métamorphosée. » André Breton cherche-t-il à définir le lion à partir de l’allumette qu’il est en train de craquer, de celle-ci sort une crinière, laissant à penser qu’il est facile de faire apparaître en peu de mots que le lion est dans l’allumette, de même que l’allumette est dans le lion. » (voir Annie Le Brun, « Cette échelle qui s’appuie au mur de l’inconnu », 2011).

Qu’est-ce que Mélik donne à voir avec ce corps du mime démultiplié et allongé ? L’analogie ne met-elle pas en jeu un temps ralenti et surtout un silence éloquent, deux expériences surréelles qui ne peuvent exister en dehors de l’art du mime ? Le mimodrame est bien un récit irréel sans les mots comme l’écrivait très bien Mallarmé : « … soliloque muet que, tout du long à son âme tient et du visage et des gestes le fantôme blanc comme une page pas encore écrite… La scène n’illustre que l’idée, pas une action effective, dans un hymen (d’où procède le Rêve)… Tel opère le Mime, dont le jeu se borne à une allusion perpétuelle sans briser la glace : il installe, ainsi, un milieu pur de fiction… » (Mimique, poème en vers libres de Mallarmé, sur le livret « Pierrot assassin de sa femme » ).

On continuera à entendre dans le musée de Cabriès, face à un tableau comme celui-là : « Mélik devait être dans un drôle d’état pour déformer les objets et les êtres ! » Etrange destin pour la peinture de Mélik. Alors que le cubisme déforme et recompose à tout va, le public a fini par admettre une méthode qu’il n’approuve pas forcément. Mélik ne suit pas un schéma, ce qui l’intéresse, c’est « le trait vivant » (son expression en 1945), avec ses arabesques et ses masses de couleur. Cette démarche spontanée – ou automatique au sens du surréalisme – donne l’impression d’être hors-logique. C’est bien là le défi de cette peinture de Mélik sous l’angle de l’analogie. Celle-ci n’est pas généralisable comme le schéma cubiste. Il faut partir du référent (un mimodrame de « Bip », ou la scène d’un film de Marcel Carné, ou un récital d’Edith Piaf,) pour deviner comment fonctionne l’analogie à chaque fois différente. On comprend alors qu’il n’y a pas de déformations mais des signes picturaux inventés dans le cadre d’une analogie cachée (ici l’expérience inobjective d’un temps ralenti et d’un silence éloquent = des formes étirées). Le regard du peintre Mélik fonctionne comme celui du photographe au service du surréalisme. Il habite le même monde que nous mais il dispose de moyens que nous ne connaissons pas. « Les photographies n’interprètent pas le réel en le décodant, mais elles présentent ce même réel comme étant configuré, codé, écrit. L’appréhension de la nature en tant que signe, ou reproduction, est donc une prédisposition naturelle de la photographie. Au sein de cette technique, elle se manifeste spécifiquement par l’opération du cadrage qui donne à voir une image coupée, tronquée, isolée, même si cette image est indemne de toute manipulation… Tout en annonçant cet avatar du réel, le cadrage photographique s’en rend maître et participe de sa configuration. Il le fait par le biais de l’angle de prise de vue (images de chapeaux chez Man Ray) ou par la distance focale (les gros plans de Brassaï). Mais, dans ces deux exemples, ce que l’appareil cadre et, par là, ce qu’il donne à voir, c’est l’écriture automatique du monde, sa production ininterrompue de signes. » (Rosalind Krauss, « La photographie au service du surréalisme », Hazan, 2002).

Chez Mélik l’opérateur est sans doute l’émotion, la vérité d’une expérience qui pousse le peintre à créer une analogie picturale. Cette exposition est une occasion de mieux regarder la peinture de Mélik à partir des ressources de la photographie qui transforme aussi le réel en une espèce d’écriture.

Olivier ARNAUD, secrétaire des Amis du musée Edgar Mélik, Cabriès.