Bouddha, peinture ou mystique ?

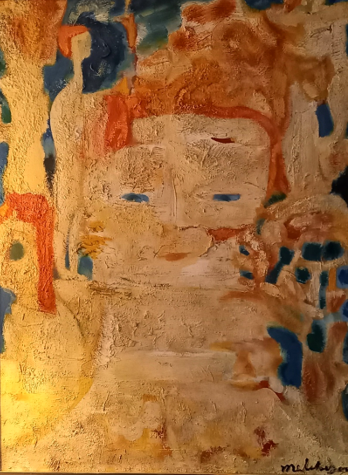

Le tableau que vous découvrez est un inédit de la période solaire de Mélik. Sa peinture s’éloigne de l’interprétation de la réalité pour s’avancer vers un monde de visions entièrement créées, échos à quelque émotion profonde. Mais laquelle dans le cas de ce tableau ?

On reconnait les principes de l’oeuvre de Mélik. Sur le plan de la couleur (1) , la réduction chromatique est achevée, quand dominent le rouge orangé, le bleu et les ocres. Autour de la figure centrale une multitude de petits personnages (2) aux cheveux roux évoluent sur un fond bleu, en regardant dans des directions différentes. Autant d’ humains isolés commeà gauche ce corps élancé et raide à la Giacometti, debout sur un socle rocheux, avec sa petite tête redressée. Un univers foisonnant de vie et de formes, un bourgeonnement de mondes en devenir où les humains sont l’unique figure reconnaissable.

La forme centrale est au premier regard une masse un peu difforme. Pourtant Mélik donne des indices qui vont permettre à chacun de reconstituer cette présence mystérieuse. D’abord deux yeux bleus mi clos avec leur pupille noire. Ensuite la bouche fine et l’arête du nez marqué par un pli de la matière picturale. Il s’agit bien d’un visage, mais qui n’est plus vraiment humain. Un détail insolite nous intrigue : Mélik a représenté un grand front encadré par une chevelure rousse qui est nettement décalée sur la droite, donnant au visage l’aspect d’un masque.

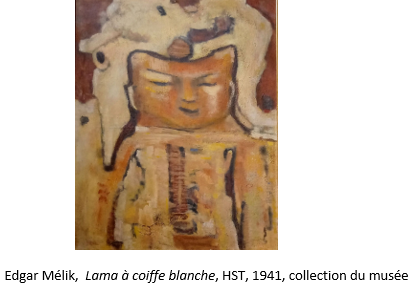

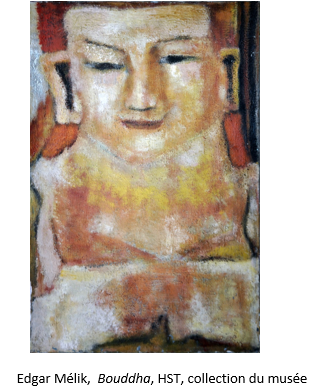

Ce visage est posé sur un socle pyramidal qui occupe presque la moitié inférieure du tableau. Il peut s’agir d’un vêtement, d’une tunique couleur jaune safran avec à mi hauteur une large ceinture. Cette composition rappelle un tableau de 1941 (date gravée en chiffres romains sur le cadre de la toile), une figure sacrée associée au bouddhisme. Entre les deux tableaux, il ne s’agit pas de ressemblance mais d’une même structuration de l’efffigie mystique. Trois zones se superposent : une coiffe qui surmonte la tête, un visage, enfin un buste assez abstrait. Le tableau du mois (Magie mystique) est beaucoup moins mimétique que l’aute et les ocres ont laissé la place à la réduction chromatique. Si on tient compte de l’évolution de la peinture de Mélik on peut être certain que le tableau du mois appartient à la décennie suivante (1950).

Jean Arrouye, professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille, a donné une clé de lecture du tableau de 1941 dans son intervention au musée : » … la figure du Bouddha émerge peu à peu de la matière picturale, dans un mouvement ascensionnel, à partir de cette zone presque abstraite, où il prend progressivement corps avant que son visage serein ne s’impose au regard… la partie abstraite paraîtra cette fois, non plus seulement la partie la plus manifestement picturale mais aussi celle où s’intériorise ce sentiment du sacré dont des suggestions nombreuses ont été précédemment constatées. De sorte que si c’est le haut du tableau qui révèle le visage du Bouddha, c’est sans doute le bas qui permet d’éprouver intimement l’effet de sa présence. » ( in Edgar Mélik, la part méconnue de son oeuvre, Ed. musée Edgar Mélik, Cabriès, 2013).

Ce qui nous intéresse dans cette analyse c’est la différence entre une zone de spiritualité latente et une zone de spiritualité manifeste. Le visage du Bouddha (qui est en réalité un Lama à coiffe blanche) est une zone moins sacrée que la partie abstraite de matière picturale (l’informe) qui fait disparaître le visible pour absorber le regard dans la mystique de l’indifférenciation (le vide du nirvana).

Dans notre tableau du mois c’est un visage bouddhiste (ou plus exactement, un Lama en méditation) qui est altéré par un dédoublement de l’image sacrée. La zone spirituelle du visage ( les yeux bleus et la bouche) se détache de son support charnel pour se projeter en avant, vers le spectateur de ce prodige mystique. Mélik a-t-il voulu représenter un phénomène de dissociation de la conscience produit par une intense et longue méditation ? Si ce thème est probable, nous avons un nouveau tableau du cycle bouddhique de Mélik, son tableau le plus énigmatique. Le plus ancien (I) pourrait être le Bouddha aux mains dissimulées dans les manches (collection du musée), le plus fidèle à l’iconographie religieuse de l’Orient.

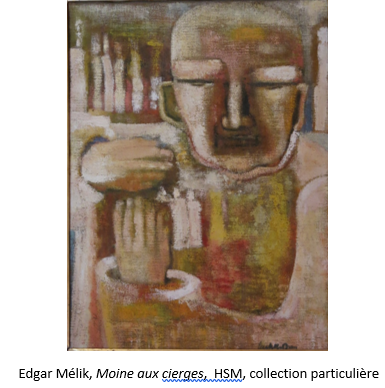

Puis, le Lama à coiffe blanche (II) daté de 1941. Ensuite un tableau inédit (III) ci-dessous, qui est très insolite par son support (la trame d’un morceau rectangulaire de moquette) et par la position des mains qui semblent protéger des cierges allumés (à moins qu’il s’agisse d’un Bouddha de la compassion protégeant des silhouettes humaines ). La forme des ourlets des manches, la position maniériste des mains, les tons ocres et vert mousse en transparence rapprochent ce tableau des deux premiers.

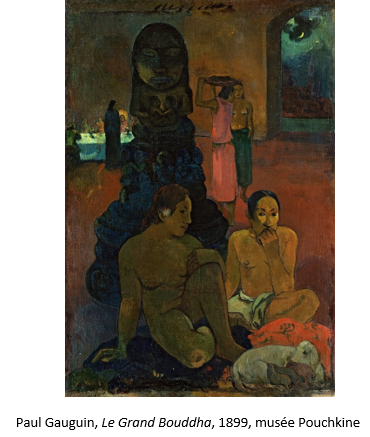

Enfin, notre quatrième tableau, Magie mystique (IV) , appartient à une autre phase picturale de Mélik, clairement plus tardive d’une décennie. Il est le moins mimétique des quatre parce qu’il concerne un phénomène mystique chez un moine tibétain. Nous allons voir pourquoi une telle interprétation est vraisemblable. Il est déjà évident que cette série de tableaux – qui est mise sous nos yeux pour la première fois – donne du poids à la référence mystique et à l’Orient dans la pensée et l’œuvre de Mélik. Quel peintre de la génération de Mélik a su figurer la mystique bouddhiste, sans pour autant se référer à un dogme religieux ? Gauguin, mort en 1903 un an avant la naissance de Mélik, avait certes intégré de telles effigies dans sa peinture mais il s’agissait plus de mystérieux signes exotiques que de la mystique.

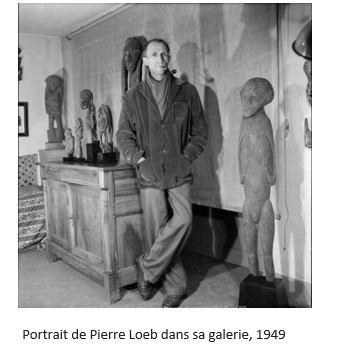

La démarche de Mélik utilise une esthétique très raffinée au service d’une transcendance. Il s’inscrit dans un contexte culturel précis en France, celui des écrivains surréalistes de sa jeunesse parisienne qui rêvent d’un Orient capable de nous guérir d’une civilisation qui a échoué après deux guerres mondiales à cause de son matérialisme destructeur. Déjà en 1932, au moment de quitter Paris, Edgar Mélik rédige un texte bilan où le jeune homme – qui tourne le dos à une vie confortable propre à son milieu aisé – exprime son rejet du monde moderne : « La vie telle qu’on l’entend aujourd’hui effleurant superficiellement les sens et délaissant ce qui leur est intérieur est bien faite pour interdire tout excès. Or, l’humain en art ne peut être le produit que d’un excès – excès qu’auront créé un refoulement ou, au contraire, une extension inusuelle du désir… Le mystique élargit le champ de l’humain, lui ôte toutes bornes – lui pour qui le luxe n’est plus, ni le plaisir ». (« Tournant« , publié par Hubert Juin, dans son livre Edgar Mélik ou la peinture à la pointe du temps, 1953). Mélik serait venu à Marseille en 1932 dans l’espoir de s’embarquer pour l’Orient. Celui de ses ancêtres en Perse ? Ou un Orient plus onirique, celui des surréalistes qui admiraient les statues et les masques océaniens dans la galerie de Pierre Loeb ?

Peu après la mort de Mélik en 1976, son ami l’abbé Joseph nous donne d’insolites précisions : » Vers 1932, à 28 ans, il décide de quitter Paris. Il rêve de voyages : l’Egypte, Alexandrie, puis il aurait gagné les Indes, Singapour, Sumatra, Bornéo … les îles sous le Vent. » On se prend à rêver à ce tour du monde sur les traces d’un Gauguin devenu surréaliste (voir Jean-François Staszak, Géographies de Gauguin, – 2003).

Encore en 1943, dans un entretien pour la revue artistique Comœdia , il déclarait fièrement : » Je suis né parisien et d’atavisme asiatique. » Faut-il y voir une référence à sa généalogie paternelle issue de Tabriz, cette Arménie de la Perse, sur les bords de la mer Caspienne ? Le nom même de Mélik précédent Minassiantz n’est-il pas un titre donné à ses ancêtres par une ancienne dynastie du XVIII° siècle ? En 1950, pour sa grande exposition à Marseille ( galerie du 67 rue Saint-Ferréol), intitulée « Ponts coupés » , Mélik rédige un long poème d’inspiration surréaliste qui se termine par un mantra : » Mais je t’en prie, Mélik, tais-toi. / Tout ce avec quoi : Om Mani Padme Haum. »

On constate que sur deux décennies (1932/1950), en parallèle aux subtils tableaux empreints de sacralité, les allusions à l’Orient et à la mystique dans les propos de Mélik sont notables. Curiosité plus spirituelle que savante qu’il partage largement avec le surréalisme de sa jeunesse. Notamment avec Antonin Artaud, né à Marseille en 1896. Cet écrivain et peintre dont l’œuvre est proche de celle de Mélik, publie en avril 1925 une « Lettre aux Ecoles du Bouddha » et une « Adresse au Dalaï-Lama », dans La Révolution Surréaliste. Un cri de révolte contre le rationalisme destructeur de l’Occident et un appel à une culture archaïque où l’humain est toujours en accord avec la vie : « Retrouver traces, /présence, manifestation, contact / d’une culture primitive profonde / avec tout ce que cela comporte d’extériorisation violente des forces de nature par des Moyens plus ou moins magiques ou poétiques et appliqués ».

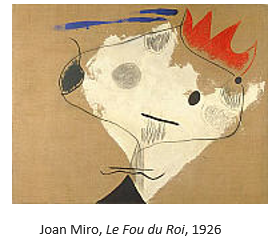

A quelle source pouvait bien se nourrir ce désir d’évasion spirituelle, cet appel de l’Orient très présent dans cette génération d’artistes nés autour de 1900 ? On pense surtout aux récits de voyage d’Alexandra David-Neel qui présentaient aux lecteurs français un Tibet essentiellement mystique. Ces récits étaient accompagnés de ses propres photos en noir et blanc de Lamas et d’ermites d’aspect ordinaire mais qui vivaient des expériences religieuses déroutantes. Ainsi il n’est-il pas surprenant de voir, en 1929, dans la revue d’avant-garde Documents, l’écrivain Michel Leiris se référer à une technique mystique propre au Tibet bouddhiste pour expliquer le processus mental qui pouvait engendrer l’étrange peinture de Joan Miro.

Il évoque des ascètes tibétains qui effacent de leur mémoire, un après l’autre, tous les détails d’un paysage avant de le reconstituer pour en intensifier la présence devenue purement mentale. C’est l’historien de l’art Rémi Labrusse qui a identifié la source de cette connaissance indirecte de l’Orient mystique : «Leiris s’appuie sur une évocation de seconde main de la contemplation bouddhiste tibétaine connue à travers un récent ouvrage de vulgarisation d’Alexandra David Neel, Mystiques et magiciens du Tibet (1929), où la voyageuse décrit une technique de méditation « sans forme ». » ( Rémi Labrusse, « Miro selon Leiris, le vide, la vie », dans Leiris & Co, Gallimard/ Centre Pompidou-Metz, 2015, p.94).

On peut imaginer ce genre de livres, avec des photos fascinantes pour l’époque, présents dans la bibliothèque d’Edgar Mélik. Il a très certainement rêvé à l’Orient mystique (1932, « Tournant« ) bien avant de peindre sa série des Bouddha (1941/1950) qu’on peut d’ores et déjà reconstituer en écho à ses propos fragmentaires. En imaginant ce tableau bouddhiste, Magie mystique, le plus étrange des quatre, Mélik savait par ses lectures que sur ce toit du monde, le Tibet, les phénomènes les plus étranges ne surprennent personne parce qu’ils sont vus comme des effets sur le corps de techniques mystiques perfectionnées depuis des millénaires. Mélik, qui appartient presque à la même génération que Miro, a comme lui créé une étrange peinture. Mais l’explication de Michel Leiris est un simple procédé pour comprendre la peinture de Miro, alors qu’ Edgar Mélik a su nous dire explicitement que le mystique (au sens neutre et absolu) a un rapport avec sa propre façon de peindre la réalité humaine sans chercher à la représenter. L’intensité sacrée de ses quatre effigies bouddhistes prouve sa sincérité et nous suggère une hypothèse : Mélik a voulu faire subir à la peinture ce que les ascètes et les magiciens du Tibet arrivent à provoquer avec leurs propres techniques mystiques. A ses yeux, les grands artistes ont eux aussi ce pouvoir de faire surgir l’extraordinaire à partir du banal.

« L’anormal n’est pas toujours à l’opposé du normal.

Il peut être, il arrive qu’il soit du super-normal.

Du normal entassé, sublimé, s’exacerbe. »

dans Une certaine, très certaine Edith Piaf par Edgar Mélik, Edition du musée, 1990 (pour prolonger voir sur le blog : « La peinture comme écarts de conscience : pourquoi la peinture de Mélik est-elle étrange ? » 28 mars 2016).